『マンガの原理』と僕の気づき 最高峰のプロだけが知る、マンガの体系的な理論と技術を完全公開!!最高峰の技量を持つ3人が、これまで口伝で受け継がれがちだった漫画技術の数々を、自身の作例を交えて徹底解説。

「お前、本気で漫画家になりたいのか?」

カフェの隅っこでスケッチブックを広げていた僕に、いきなりそう問いかけてきたのは、大学の先輩・佐藤さんだった。彼はプロの漫画家を目指しているらしく、僕とは違って自信たっぷりの表情をしている。

「え、まあ…」

僕は曖昧に答えた。高校の頃から漫画を描いているけど、どこか自信が持てないまま時間が過ぎていた。描くのは楽しい。でも、自分の漫画が本当に面白いのか分からない。

佐藤さんはニヤリと笑い、カバンから一冊の本を取り出した。

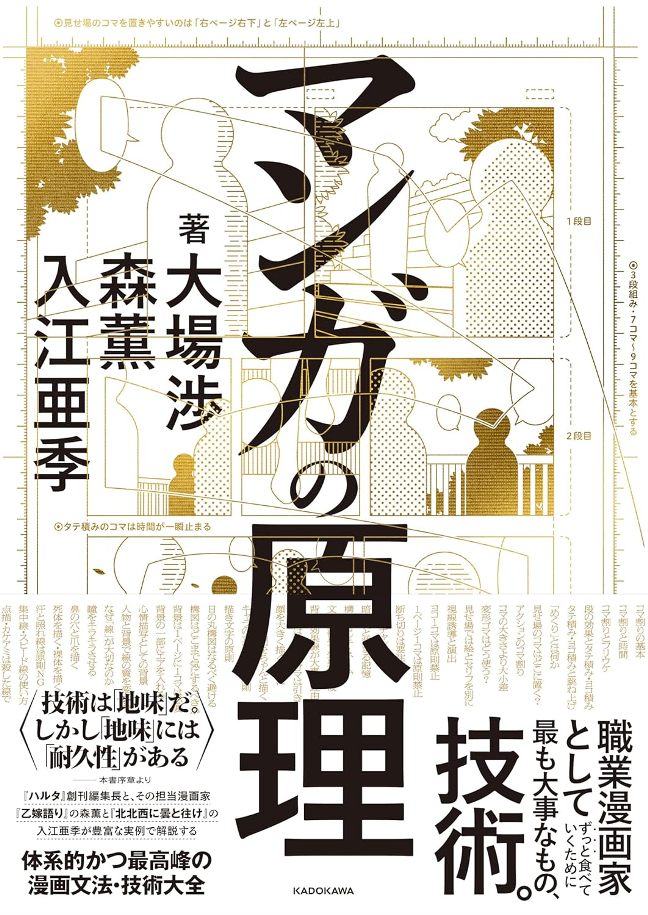

『マンガの原理』

「これ、読んだことあるか?」

表紙にはシンプルな線画とともに、『マンガの原理』というタイトルが大きく書かれていた。

「いや、初めて見ました」

「この本、めちゃくちゃ大事なことが書いてあるんだ。俺もこれを読んでから、漫画の描き方が変わった」

僕は半信半疑ながらも、その本を手に取った。

『マンガの原理』の教え

カフェの帰り道、さっそくページをめくってみる。そこには、単なる作画技術ではなく、「漫画とは何か?」という根本的なテーマが書かれていた。

📖 「マンガは読者に伝わってこそ意味がある」

読者にとって分かりやすく、面白い構成になっているか? ただ絵を描くだけではダメで、コマ割り、セリフの流れ、キャラクターの感情の動き…すべてが読者を引き込む要素になっている。

📖 「コマの流れには法則がある」

何気なく並べていたコマも、実は視線誘導の技術によって読みやすさが変わる。ページをめくるタイミング、間の取り方、視線の誘導…。まるで音楽のリズムのように、読者の心理をコントロールすることができるのだ。

📖 「キャラクターの感情がすべて」

登場人物が何を考えているのかを、読者が無意識に感じ取れるようにすること。それには表情や仕草だけでなく、セリフや間の取り方も影響する。大げさな表情だけが感情表現じゃない。静かなシーンでも、読者に伝わる演出が必要だ。

自分の漫画に足りなかったもの

『マンガの原理』を読み終えた僕は、自分の漫画を見返した。

「ああ…俺、全部自己満足だったんだな」

キャラクターを動かすのに必死で、読者がどう感じるかを考えていなかった。コマ割りも適当で、読みやすさを意識していない。何より、キャラクターの感情が読者に伝わる工夫がまったく足りていなかった。

次の日、佐藤さんに会うなり僕は言った。

「先輩、あの本、ヤバいっす」

佐藤さんは満足げに頷いた。

「だろ? じゃあ、今度は実践だな」

それから僕は、これまでとは違う意識で漫画を描き始めた。キャラクターの気持ちを考えながらコマを割り、読者が自然にストーリーに没入できるように細かい工夫を重ねた。

そして数ヶ月後、僕の作品は新人賞の最終選考に残った。

「お前、本気で漫画家になりたいのか?」

あの日の佐藤さんの言葉が、頭の中で響く。

僕はもう迷わない。「はい!」と、自信を持って答える。